J

João Simões Lopes Neto

Fonte da foto: página do IJSLN

Nascido a 9 de março de 1865, em Pelotas, cidade às margens da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, João Simões Lopes Neto, filho de Catão Bonifácio Lopes e de Thereza de Freitas Lopes, teve sua vida ligada ao teatro, à literatura, ao empreendedorismo e à imprensa. A dramaturgia lhe concedeu um reconhecimento local no seu tempo, enquanto sua produção literária mais tardia, já no início do século XX – destaque para os Contos gauchescos (1912) e Lendas do Sul (1913) –, somente foi valorizada décadas após seu falecimento, ocorrido em 14 de junho de 1916, em decorrência de complicações de uma úlcera duodenal.

Viveu sua infância na Estância da Graça, arredores da cidade de Pelotas, em um período no qual afloravam os movimentos abolicionistas e republicanos e em meio à época final do apogeu do charque, principal riqueza da região. A contraditoriedade do seu tempo, entre o desenvolvimento de uma cultura urbana sustentada pela exploração do trabalho escravo, trouxe várias demandas e oportunidades para expressar essa realidade. E, entre os vários revezes enfrentados com seus empreendimentos comerciais, seu envolvimento com a imprensa sempre esteve presente, iniciando no jornalismo de colaboração em 1888, três anos após retornar com os estudos inacabados do Rio de Janeiro, com a publicação de dois poemas no jornal A Pátria, de propriedade de Ismael Simões Lopes, tio de João Simões Lopes Neto.

Neste mesmo jornal, viria a escrever a seção “Balas de estalo”, que foi interrompida no final de 1888 e retomada em 25 de abril de 1889, sendo mantida até 20 de agosto de 1890. Carlos Francisco Sica Diniz comenta que essa seção era “sempre assinada por algum João, com nome composto associado ao riso. E assim foram desfilando o João Ripouco, o Riforte, o Rimuito e múltiplos outros componentes desses clonados Joões: Riduro, Rimole, Risempre, Rimiúdo, Ripianíssimo, Rimudo, Risurdo, Rocegosurdo, Rilonge, Riperto, Rigago, Ritossindo, Ripasmo, Riverde, Rivotos, Riinchado, Rimaduro. Contudo, o título dessa coluna de jornal não foi criado por Simões Lopes Neto. “Balas de estalo” foi o nome de uma seção da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, durante os anos de 1884 a 1885, na qual colaboravam diversos autores; assinando-se Lélio, Machado de Assis era um deles” (Diniz, 2003, p. 66). Adota o pseudônimo Serafim Bemol – que assinaria várias de suas produções ao longo dos anos, incluindo as peças de teatro – no final de 1888 para uma série de seis crônicas publicadas no diário A Pátria sob o título “O Rio Grande à vol d’oiseau”.

As tensões políticas no início da República também trouxeram notícias envolvendo João Simões Lopes Neto, como na ocasião em que, juntamente com o irmão de Ismael, Manuel Simões Lopes, se envolveu em uma luta corporal contra um grupo de monarquistas após uma conferência de Alcides Lima em 17 de agosto de 1889. Como o A Pátria se situava em um espaço independente, essa pauta exigiu um posicionamento em que os envolvidos na agressão não agiam em nome da publicação. A nota publicada, provavelmente redigida por João Simões Lopes Neto, foi recebida como uma tentativa de o jornal não assumir seu vínculo antimonarquista, especialmente porque protegeria o legado da família e o título de nobreza do Visconde da Graça, avô de João Simões Lopes Neto. No final de 1889 publica nesse jornal uma tradução de um artigo da revista parisiense L’Amérique, intitulada “A barra do Rio Grande” e assinada por Serafim Bemol.

Em 1890, instala-se como despachante geral e continua publicando no diário A Pátria, agora com a coluna “Tesoura hilariante” em que abordava vários temas do cotidiano, reeditando os pseudônimos da primeira fase de “Balas de estalo”. Em 4 de junho de 1891, o jornal A Pátria encerra suas atividades e o seu acervo é adquirido pelo Diário Popular, vinculado ao Partido Republicado e fundado em 27 de agosto de 1890. O Diário Popular permaneceu como um dos jornais mais importantes do Rio Grande do Sul ao longo de 133 anos, encerrando suas atividades em 12 de junho de 2024.

Casa com Francisca de Paula Meirelles Leite em 1892, ano em que as discórdias dentro do Partido Republicano se acirraram, culminando com a Revolução Federalista (1893-1895), conflito marcado pela extrema violência, tendo como marca trágica a degola dos prisioneiros. Começa a escrever para o Diário Popular em 1º de janeiro de 1893 com o artigo “As nossas indústrias”, seguido de uma série de seis artigos sobre a “Canalização do Arroio Santa Bárbara e melhoramentos anexos”. Retoma a sua produção junto ao Correio Mercantil novamente com o pseudônimo de Serafim Bemol, agora com uma novela de folhetim escrita em coautoria com Dom Salústio e Sátiro Clemente. Essa novela, A mandinga, se estendeu por quinze capítulos, sendo concluída em 14 de dezembro de 1893. Nesse período conturbado, Diniz escreve que eram “Tempos de guerra, João Simões Lopes Neto não aderiu à revolução, mantendo-se fiel ao Partido Republicano. A fidelidade aos antigos ideias republicanas, como parece ter sido o caso de Simões Lopes, não significava estar em apoio às perseguições políticas que porejavam no Rio Grande, a partir da retomada do poder pelos castilhistas, em junho de 1892. Já filiado ao Partido Republicano e nomeado tenente da Guarda Nacional, sem no entanto entrar em combate contra os federalistas revolucionários, Simões Lopes manteria sempre uma postura sóbria, um tanto avessa às campanhas partidárias” (Diniz, 2003, p. 82).

Paralelamente à sua produção teatral, grande parte em parceria com Mouta-Rara, pseudônimo de José Gomes Mendes, cunhado de João Simões Lopes Neto, retoma a coluna “Balas de estalo” no Diário Popular no ano de 1895. A coluna é sucedida pela série “A semana passada”, redigida na forma de esquetes teatrais, sendo publicada quatro vezes entre setembro e outubro daquele mesmo ano. Em 1896, nova coluna, “A semaninha”, que se inicia em 18 de abril e permanece até o final do ano, tendo colaboradores outros jornalistas do jornal, como Raul D’Anvers. Vem a colaborar com um novo jornal, A Opinião Pública, adotando um novo pseudônimo: João do Sul, nome que também seria utilizado em 1914 nas publicações dos Casos do Romualdo nas páginas do Correio Mercantil.

O vínculo com a imprensa, por parte de João Simões Lopes Neto, não foi de uma atuação como jornalista investigativo ou procurando a notícia, mas sim da utilização desse veículo para divulgação de temas cívicos, educacionais e culturais, notadamente literários. Um escritor que se infiltrou no espaço permitido pelos jornais para essa produção além da notícia, refletindo sobre os acontecimentos e dialogando com o seu tempo. Seu entusiasmo mantinha esse canal de diálogo aberto, sendo notícia quando se envolvia em uma nova atividade, seja de cunho empresarial, seja quando foi eleito presidente do Clube de Ciclistas de Pelotas, em 1898, ou do seu ingresso na entidade tradicionalista União Gaúcha, em 1901, agremiação que viria a presidir em 1905. Cabe mencionar também sua atuação junto à Bibliotheca Pública Pelotense, como um de seus diretores a partir de 1907.

No ano de 1910 é um dos fundadores da Academia de Letras do Rio Grande do Sul, vindo a ocupar a cadeira de número 3. Em 1911, preside a Sociedade Rio-Grandense Protetora dos Animais e promove o lançamento da Revista do 1º Centenário de Pelotas, que, segundo Luís Rubira, “foi o mais importante empreendimento historiográfico de João Simões Lopes Neto. Não o único, contudo, pois ele concebeu vários outros textos e projetos de cunho histórico. Foi talvez o mais bem-sucedido” (Rubira, 2012, p. 71). É a Revista Centenária o seu primeiro projeto de jornalismo profissional, quando também começa a atuar como redator remunerado n’A Opinião Pública.

Seu trabalho no Diário Popular ganha fôlego com a publicação de onze dos dezoito contos do livro Contos gauchescos, que viria a ser lançado quatro meses após a divulgação nas páginas do jornal do décimo primeiro conto, “Penar de velhos”, em 5 de maio de 1912. Os demais contos foram publicados entre 31 de março e 1º de maio de 1912, nesta ordem: “No manantial”, “Trezentas onças”, “O boi velho”, “Correr eguada”, “Melancia – coco verde”, “O anjo da vitória”, “Os cabelos da china”, “O mate do João Cardoso”, “Chasque do Imperador” e “Jogo do osso”. No ano seguinte, Simões Lopes se aproxima d’A Opinião Pública, realizando várias publicações ao longo do ano com os pseudônimos de Serafim Bemol, como no texto “Aos estudantes de Pelotas”, e de João do Sul – destaque para a seção “Inquéritos em contraste” e para os dois primeiros Casos do Romualdo, “A quinta de S. Romualdo” e “A enfiada de macacos”, além do conto O menininho do presépio, datado de 31 de dezembro de 1913, que viria a ser incorporado aos demais contos na edição crítica Contos gauchescos e Lendas do Sul, de 1949, que aparece assinado com o seu próprio nome. É também nas páginas d’A Opinião Pública que João Simões Lopes Neto anuncia, em 14 de agosto de 1913, o lançamento do livro Lendas do Sul ao preço de um mil réis o exemplar.

Em 1914, vem a assumir a direção do Correio Mercantil, sucedendo a José Carlos de Sousa Lobo. A partir de maio, Simões Lopes realiza mudanças e alterações que modernizam e melhoram o jornal, inaugurando “Diárias”, que funcionou como editorial, inspirada em “Várias”, do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. É também no Correio Mercantil, no período de 1º de junho a 21 de julho, que surgem os folhetins dos Casos do Romualdo, obra que, por iniciativa e trabalho de Carlos Reverbel, será publicada em formato de livro no ano de 1952 pela Editora Globo.

João Luis Pereira Ourique

Para saber mais:

SCHLEE, Aldyr Garcia. Cronologia de João Simões Lopes Neto. Cadernos Porto & Vírgula, Porto Alegre: IEL; IGEL, 1991.

Sobre o autor:

Página administrada pelo Instituto João Simões Lopes Neto (IJSLN) – “Conservando viva a obra de João Simões Lopes Neto”: joaosimoeslopesneto.com.br.

Publicação do verbete: jun. 2024.

Jornal das Famílias

O Jornal das Famílias (1863-1878) foi um periódico mensal que circulou durante dezesseis anos por várias províncias brasileiras e por pelo menos outros dois países, Portugal e França. Era impresso em Paris e voltava ao Rio de Janeiro, de onde era redistribuído por todo o Brasil. Com o tempo, passou a circular também em Lisboa, Braga e no Porto. Baptiste-Louis Garnier foi seu editor-proprietário desde o início até 1876. A partir do número I do ano XV, ou seja, de janeiro de 1877, a capa da “publicação ilustrada, recreativa, artística etc.” passou a estampar o nome de E. Belhatte (Germain Eugène Belhatte) como coeditor do projeto de Garnier, parceria editorial que vinha se fortalecendo também no suporte livro, nos anos 1870.

No início, como se lê na edição de janeiro de 1863, o editor declarou o seu engajamento na construção de uma revista dedicada “aos interesses domésticos das famílias brasileiras”, o qual funcionaria como um continuador aperfeiçoado da Revista Popular (1858-1862), também da propriedade de Baptiste-Louis Garnier. Os colaboradores seriam “os mesmos distintos cavalheiros a quem tanto deve a Revista, acrescentando outros que tivemos a honra e a fortuna de angariar” (Jornal das Famílias, “Aos leitores”, n. 1, jan. 1863, p. 1). Já estavam Joaquim Norberto de Sousa e Silva, o Cônego Fernandes Pinheiro, Justiniano José da Rocha, entre outros importantes homens públicos brasileiros (Zacarias de Gois e Vasconcelos, por exemplo), ou homens de letras do domínio lusófono (Alexandre Herculano, por exemplo). Entre os novos, o então jovem literato e jornalista Machado de Assis, o mais frequente escritor da seção “Romances e novelas” ao longo de toda a história da publicação, cuja colaboração com textos de ficção curtos ou relativamente curtos (seriados, em duas ou três edições), apareceu sob mais de uma dezena de pseudônimos. Isso mostra, ao mesmo tempo, uma vocação e uma limitação do Jornal das Famílias: a vocação foi publicar, além da traduzida, a ficção produzida no Brasil ou em português, configurando-a como variada, ainda que à custa de várias personas de um mesmo escritor; a limitação foi não poder contar com a diversidade pretendida, o que indica o artifício dos pseudônimos. Além de Machado de Assis, embora não tão frequentes, há textos de ficção de Augusto Emilio Zaluar, Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, colaborações assinadas por pseudônimos femininos (Vitoria Colonna e Paulina Philadelpha, por exemplo), mas há também contribuição feminina genuína (Honorata Minelvina Carneiro de Mendonça e Emília Augusta Gomide Penido). Segundo Alexandra Pinheiro, a análise das narrativas do Jornal das Famílias mostra que a literatura brasileira não foi construída apenas pelos literatos hoje consagrados pela crítica, mas também por um grupo amplo de escritores preocupados com questões estéticas, políticas e sociais. Apesar de o público-leitor do Jornal das Famílias ser principalmente composto por mulheres, ao contrário do que se pode imaginar, o conteúdo de “entretenimento” do jornal (ficção, modas, moldes, curiosidades, assuntos domésticos) não foi o único oferecido às leitoras desse periódico. Elas foram inseridas em debates importantes para o século XIX, como a consolidação de uma literatura nacional e a condição do escritor brasileiro (PINHEIRO, 2007).

O Jornal pretendia servir “ao recreio e utilidade das famílias”, “dobrando os zelos” na escolha de artigo que servissem “à economia doméstica, à instrução moral e recreativa, à higiene, numa palavra, ao recreio e utilidade das famílias”, como propõe no texto de apresentação da primeira edição. Incorporado a uma ação editorial de Garnier na época, o volume era nitidamente impresso em Paris e, adquirindo por lá os clichês, o editor propunha “gravuras, desenhos à aquarela coloridos, moldes de trabalho de crochê, bordados, lã, tapeçaria, figurinos de modas, peças de música inéditas etc., para o que tem contratado naquela capital os melhores artistas”.

Ao longo dos anos, Baptiste-Louis Garnier conseguiu criar uma rede de colaboradores e leitores, a qual incluía diferentes províncias brasileiras, mais as cidades de Braga, Porto e Lisboa em Portugal e, inevitavelmente, Paris (chez E. Belhatte, e não na Maison dos Garnier Frères). Como nos mostram os dados extraídos das “condições de assinatura” e dos anúncios de locais de vendas de obras da editora de Garnier em 1878, ano derradeiro da publicação, o Jornal das Famílias mantinha correspondentes na Bahia, em Campanha, Campos, Cantagalo, Ceará, Cuiabá, Goiás, Juiz de Fora, Maceió, Macaé, Manaus, Maranhão, Mogi-Mirim, Pará, Paraíba do Sul, Paraíba do Norte, Passo Fundo das Missões, Pelotas, Pernambuco, Pindamonhangaba, Rezende, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Santa Fidelia, São Gabriel, São Paulo, Teresina, Três Corações do Rio Verde, Braga, Lisboa, Porto e Paris. Os exemplares de 1878 do Jornal das Famílias indicam que se procurem pelos livros anunciados por Garnier e que se façam assinaturas desse periódico nos correspondentes comerciais de cada uma dessas localidades, o que dá a dimensão de sua circulação nacional e internacional.

Todos esses fatos mostram que, a partir dos anos 1860, e com grande apoio do Jornal das Famílias, que foi o veículo primeiro de várias publicações em livro da casa Garnier, Baptiste-Louis Garnier conseguiu delimitar com precisão o lugar que ocuparia junto às letras e aos meios intelectual e editorial no Brasil. A partir daí, criou um mercado para a literatura em português (notadamente a brasileira), que passou a publicar, usando os métodos dos editores europeus e criando uma ponte de impressos entre a Europa e o Brasil.

Lúcia Granja

Para saber mais:

AZEVEDO, S. M.; MIRANDA, K. R. M. Revista Popular (1859-1862) e Jornal das Famílias (1863-1878): um perfil dos periódicos de Garnier. In: TriceVersa: Revista do Centro Ítalo-Luso-Brasileiro de Estudos Linguísticos e Culturais. Assis, v. 3, n. 2, nov. 2009/jun. 2010. Disponível em: www.assis.unesp.br/cilbelc. Acesso em: 7 maio 2020.

CRESTANI, Jaison Luis. Machado de Assis no Jornal das Famílias. São Paulo: Nankin; EDUSP, 2009.

GRANJA, Lúcia. Chez Garnier, Paris-Rio (de homens e de livros). In: GRANJA, Lúcia; LUCA, Tânia Regina de. Suportes e mediadores: a circulação transatlântica dos impressos (1789-1914). Campinas: Ed. da UNICAMP, 2018. p. 55-80.

PINHEIRO, Alexandra. Para além da amenidade: o Jornal das Famílias (1863-1878) e sua rede de produção. Tese (Doutorado em Teoria e História Literária). Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. Disponível em: http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/teses/pdfs/alexandra.pdf. Acesso em: 7 maio 2020.

SILVEIRA, Daniela M. Contos de Machado de Assis: leituras e leitores do Jornal das Famílias. Dissertação (Mestrado em História Social). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/281951/1/Silveira_DanielaMagalhaesda_M.pdf. Acesso em: 7 maio 2020.

Sobre o periódico:

A Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, possui 183 edições do periódico, todas disponíveis em sua Hemeroteca Digital.

Publicação do verbete: dez. 2021.

José da Silva Maia Ferreira

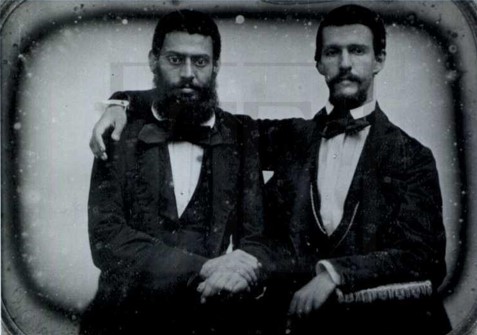

Foto de Maia Ferreira (à direita) com o seu irmão Luís de Queirós Matoso Maia. Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa.

José da Silva Maia Ferreira nasceu em Luanda, a 7.6.1827 e faleceu no Rio de Janeiro de tuberculose mesentérica, tendo sido sepultado a 18.10.1867.

Ao longo de curta e agitada vida morou (por ordem cronológica) em Luanda, Rio de Janeiro, Lisboa, Rio de Janeiro novamente, Luanda novamente, Benguela, Luanda novamente, Nova Iorque e, por fim, Rio de Janeiro.

Filho do negociante homónimo (José da Silva Maia Ferreira) e de D.ª Ângela de Medeiros Matoso (de Andrade Câmara) Maia, sua segunda mulher, descende, pelo lado paterno, de famílias de Luanda (Angola) e da região do Porto (Portugal); pelo lado materno descende de famílias de origem vária luandense e portuguesa (em parte, açoriana) de que há registo em Luanda desde meados do século XVII.

Terá estudado no Rio de Janeiro (onde chegou com sete anos, a 16.12.1834) e depois em Lisboa (1840 ou 1841 a 1843 ou 1844), no Lycée Parisien (que lhe imprimiu dois desenhos: um retrato de D. Pedro I e uma cabana junto a um rio); não se sabe se chegou a matricular-se na Escola do Comércio, ou na Escola Politécnica (nenhum registo o menciona, havendo porém registos lacunares). Regressou ao Rio de Janeiro em abril de 1844, por falecimento do pai, começando a sua vida de funcionário público e negociante em seguida, já em Angola. Foi funcionário público em Luanda (para onde embarcou, do Rio de Janeiro, a 12.6.1845) e Benguela (Angola). É bastante provável que tenha casado (ou amigado) com uma luandense e tido uma filha, que faleceu muito nova, em Benguela, onde se manteve ligado ao grupo Jovem Luanda (sendo acusado, nesse âmbito, com os companheiros, de lusofobia). Na sequência de escândalo por identificar (talvez amoroso), foi demitido da função pública e fugiu para os EUA (Nova Iorque) em maio de 1851, a partir do porto livre do Ambriz, então integrado num sistema de portos livres ou governados por africanos e que, pouco tempo depois, seria conquistado pela colônia. Trabalhou no consulado português em Nova Iorque por iniciativa do cônsul (diplomata, negociante, escritor e maçom) Joaquim César de Figanière e Morão (ou Mourão). Foi agente de negócios (para a família Figanière e sua rede comercial) desde, pelo menos, 1852, realizando negócios próprios entre Nova Iorque e Havana (tabaco sobretudo). Há menção ao seu nome importando seis escravos em um navio negreiro apreendido a um comerciante português com negócios no Brasil e nos EUA.

Na sua itinerância terá passado ainda em Cabo Verde, Bissau (Guiné-Bissau), talvez na Gâmbia, em Espanha e pode ter passado por Inglaterra também. Manteve contactos comerciais e familiares, ao longo da vida, com pessoas em Angola e no Brasil. Intermitentemente manteve contactos com membros da elite portuguesa, alguns dos quais conhecera enquanto estudante (a maioria deles estudara na Escola Politécnica).

Não se relacionou com o Partido Conservador no Brasil, nem qualquer outro, apesar de um parente próximo de sua mãe ser uma das figuras salientes desse partido (Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara). Seu irmão mais novo (já nascido no Rio de Janeiro), médico de formação e que serviu na Guerra do Paraguai, se tornou professor de História “no internato do Ginásio Nacional”, ou seja, no Colégio D. Pedro II. Nesse âmbito produziu um manual de História do Brasil adotado para as escolas “de instrução secundária” (Maia 1880). Outras relações incluíam jornalistas (entre os quais Antonino José de Miranda Falcão) e diplomatas como Francisco Inácio de Carvalho Moreira ou Joaquim César de la Figanière e Morão, com seu filho, também escritor e maçom, Frederico Francisco Stuart de Figanière e Morão.

Nos meios literários ou culturais e jornalísticos os seus contactos o relacionavam, de forma geral, com a terceira geração romântica (e, por via dessa, com a segunda – de João de Lemos e de Gonçalves Dias), incluindo muitos que foram, para além de literatos e jornalistas, políticos. Elenco alguns nomes, sobretudo portugueses, mas também brasileiros e luso-brasileiros: António Freire de Serpa Pimentel, Casal Ribeiro (José Maria Caldeira), Raimundo António de Bulhão Pato, João d’Aboim, Luís Augusto Palmeirim, Ricardo Guimarães, Emílio Augusto Zaluar, A. P. da Costa Jubim, José Maria da Ponte e Horta, Francisco Maria Bordalo. A opção política da maioria destes amigos, em Portugal, era pelo Partido Regenerador; vários deles foram “setembristas”, colaborando no periódico A Revolução de Setembro (Lisboa, 1840-1901) e Casal Ribeiro foi republicano até à sua conversão (relativamente tardia) à monarquia liberal.

A carreira jornalística de Maia Ferreira não foi prolífica, centrando-se em crónicas, a maioria enviadas de (ou escritas em) Nova Iorque e Havana, sobre assuntos políticos locais ou sobre hábitos locais. Iniciou-a já residente nos EUA, remetendo colaboração para o Jornal do Comércio e o Correio Mercantil – ambos do Rio de Janeiro. Colaborou também na edição de 1856, feita em Filadélfia, do Lippincott Pronoucing Gazeteer (1856), organizado por um seu cunhado estadunidense, que lhe agradece o apoio relativo a Brasil e Portugal.

A vida literária de Maia Ferreira iniciou-se no Rio de Janeiro, a partir de contactos com o poeta e jornalista português, aí exilado, João d’Aboim. Por via desse poeta e jornalista português, amigo de Gonçalves Dias, nos anos de 1848 e 1849, publicou na Lísia poética, de José Monteiro Ferreira, juntamente com o seu amigo (brasileiro) A. P. da Costa Jubim. Publicou também no Boletim Oficial do Governo Geral da Província de Angola, em 1849, poemas homenageando o novo governador (Adrião Acácio da Silveira Pinto, que depois lhe foi adverso), D. Pedro de Alcântara, D. Fernando II e D.ª Maria II. No jornal O Peneireiro, de João d’Aboim, publicou ainda o poema «O exilado» (em 1855, ano da fundação do jornal), que deve ter sido composto durante a viagem que o levou do Ambriz até aos EUA (não se sabendo se terá passado, entretanto, por Lisboa). O poema seu publicado no Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro para o ano de 1879 deve ter sido enviado por um desconhecido, na sequência de uma publicação idêntica assinada por outra pessoa, pois o poeta falecera doze anos antes.

A sua única obra impressa foi tipografada em Luanda, sob o título e subtítulo Espontaneidades da minha alma: às senhoras africanas. O título intertextualiza com homónimos e dedicatórias semelhantes em outros da época e, em particular, O livro da minha alma, de João d’Aboim, dedicado “às senhoras brasileiras”. Não se sabe ao certo se a finalização das Espontaneidades se deu no final de 1849 ou no princípio de 1850 (há poemas datados já deste ano). Foi impresso na tipografia do Boletim Oficial e terá constituído uma edição de autor. Trata-se, tanto quanto se saiba até hoje, do primeiro livro de poemas escrito por um filho da terra e publicado em Angola.

Pela data e pelas características estilísticas, emparceira com outros títulos que lançam o ultrarromantismo português e as segunda e terceira gerações românticas brasileiras. Regista muitas influências francesas (Chénier, Hugo, Delphine Girardin etc.), bem como de Almeida Garrett e de Gonçalves Dias (todas comuns aos vários românticos). Revela um domínio hábil dos jogos rítmicos (sobretudo de instáveis acentos e cesuras internas), das rimas, dos modelos estróficos vigentes na então nova escola e das figurações enunciativas (sugerindo quadros enunciativos e flexões pessoais ambíguos ou totalmente fictícios mas, como de regra entre românticos, autobiográficos na aparência).

A representação do feminino na sua poesia se reparte entre estereótipos europeus e mulheres definidas por traços psicossomáticos ligando-as à autenticidade, aos olhos escuros, à graciosidade no andar, aos peitos firmes, a uma tristeza profunda, à meiguice, à naturalidade.

Chegou a imprimir um prospeto anunciando as Memórias íntimas dum africano, mas de tal obra não veio nada mais até nós, pelo que pode nem se ter concretizado, ou ter-se perdido entre os papéis da sua família brasileira – caso ele tenha levado algum esboço ou manuscrito consigo ao regressar ao Rio de Janeiro. Visto que uma parte do espólio norte-americano não foi revelada, existe ainda a esperança de lá se encontrar o manuscrito dessa autobiografia. Em carta ao irmão Luís de Queirós, enviada de Nova Iorque, diz ter abandonado a poesia nos EUA, em razão da vida prática para que teve de se voltar. Em carta à mulher, escrita de Havana, descreve a sua nova crença ou ideia de Deus e do mundo em termos claramente maçônicos.

Segundo o n.º 290 (p. 3), do Correio Mercantil de 21.10.1867 (uma segunda-feira), foi sepultado no Rio de Janeiro, no dia 18.10.1867, “José da Silva Maia Ferreira, africano, 39 anos, casado. Tubérculos mesentéricos”. Entretanto erraram a idade, porque teria quarenta anos e quase quatro meses. O resto parece confirmar-se…

Francisco Soares

Para saber mais:

ANTT. José da Silva Maia Ferreira. 3 maio 2012. https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4707290 (acedido em 11. 1.2021).

FERREIRA, José da Silva Maia. Espontaneidades da minha alma: às senhoras africanas. Luanda: UEA, 1985.

_______. Espontaneidades da minha alma: às senhoras africanas. Luanda: Imprensa do Governo, 1849.

______. Espontaneidades da minha alma: às senhoras africanas. Intr. e notas Gerald Moser. Lisboa: Ed. 70, 1980.

______. Espontaneidades da minha alma: às senhoras africanas. Intr. Salvato Trigo. Lisboa: IN-CM, 2002.

______. Espontaneidades da minha alma: às senhoras africanas. Intr. e org. Francisco Topa. Porto: Sombra pela Cintura, 2018. http://web.letras.up.pt/ftopa/Livros/20.%20Espontaneidades.pdf. Acedido em: 12 jan. 2021.

PACHECO, Carlos. José da Silva Maia Ferreira: novas achegas para a sua biografia. Luanda: UEA, 1992.

______. José da Silva Maia Ferreira: o homem e a sua época. Luanda: UEA, 1990.

______. O nativismo na poesia de José da Silva Maia Ferreira. Évora: Pendor, 1996.

Publicação do verbete: mar. 2022.

José Saramago

Saramago, no dia da entrega do Prémio Nobel de Literatura. Fonte: The Nobel Museum.

Enquanto autor, a relação de José Saramago (16/11/1922, Azinhaga, Portugal – 18/06/2010, Tías, Espanha) com a imprensa literária começou, se não antes, pelo menos em 1943, tinha ele 21 anos, e estender-se-ia, com alguma regularidade, até 1953, em importantes periódicos (Diário de Lisboa, Vértice, Diário Popular, Magazine da Mulher, Seara Nova etc.), às vezes sob pseudónimo (Honorato), para a seguir se verificar uma interrupção de cerca de quinze anos. Um exemplo: na revista Ver e Crer, “de tipo magazine, generalista [...], espécie de imitação portuguesa da americana Selecções reader’s digest” (Real; Oliveira, 2022, p. 72), nas palavras de Miguel Real e Filomena Oliveira, Saramago, a quatro meses de completar 26 anos, publicaria, no n. 39, em julho de 1948, o conto “A morte de Julião”. Neste número, colaboraram nomes como Fernando Namora, que seria um dos mais destacados escritores portugueses das décadas de 1950 a 1970. No texto de Saramago, curto, com duas páginas A5, os temas do tempo e da morte, transversais a toda a sua obra, são tratados a par de uma ironia sarcástica e questionadora que incide sobre outro dos topoi e das personagens alegóricas por que também o escritor se singularizaria: o Senhor da Morte, Deus, só entende a liturgia se ela for em latim. Quer dizer: Deus não é poliglota, não ouve os fiéis e estes não o percebem, porque não sabem latim.

Em 1953, José Saramago concluía o romance Claraboia (não publicado senão em 2011, após a morte do escritor[1]) e, neste mesmo ano, saía mais um conto breve, já definitivamente com o inconfundível estilo saramaguiano das crónicas e dos contos, intitulado “O heroísmo quotidiano”, no vol. XIII, n. 119 (julho), da Vértice: revista de cultura e arte (p. 397-399). Escrito cerca de dois anos antes, em setembro de 1951, como se assinala no final, é um conto sobre um homem comum “que eu conheci”, o Zé Canhoto, morto por um touro, e sobre o ato de escrever, o valor da vida e da literatura. Constitui igualmente um manifesto – ironicamente contra uma certa mundividência urbana e uma certa literatura ensimesmada (a dos “próceres da nossa literatura”) – que nos revela muito sobre a evidente qualidade técnico-literária e sobre os interesses temáticos e semânticos de um autor à procura de si mesmo (e que, em larga medida, talvez sem o saber, estava a definir-se com segurança, a pouco e pouco): um autor, exímio no manuseio da sintaxe límpida e do “português literária e gramaticalmente puro” (Real; Oliveira, 2022, p. 186), que dedicava muitas das suas crónicas a homens e mulheres vulgares, nomeados não pelo seu nome próprio, marca de identidade e de valor nobre, mas por diminutivos, alcunhas ou pelo ofício ou por alguma característica psicológica, física ou traço comportamental (“O sapateiro prodigioso”, “O amola-tesouras” e “O cego do harmónio”, de A bagagem do viajante; “A velha senhora dos canários” e o “O fala-só”, de Deste mundo e do outro). Manifesto, insista-se, que José Saramago, a terminar o conto, define programaticamente em termos que toda a sua obra confirma: “a literatura não ama os valentes: prefere os débeis, os torturados, os angustiados, os sedentos de infinito”.

O futuro Prémio Nobel de Literatura de 1998 tinha então 31 anos (29, segundo a data da escrita do conto) e publicara já, aos 25 anos, um romance, Terra do pecado (1947), que não merecera a atenção da crítica nem do público. A origem desta vontade de escrever e a tendência para o conhecimento enciclopédico e para se informar de tudo remontam certamente às muitas noites que o adolescente Saramago passou, concentrado e fascinado, em leituras diversificadas, na biblioteca pública do Palácio Galveias, em Lisboa. Profundamente autodidata (nesse tempo e daí para a frente), José Saramago viria a concluir um curso de Serralharia Mecânica numa escola técnica, a Escola Industrial Afonso Domingos, depois de ter frequentado o Liceu Gil Vicente (mas de onde teve de sair, porque a família não lhe podia pagar os estudos).

Enquanto editor e administrador, o nome de José Saramago, entre 1939 e 1941, surge associado à revista Síntese: revista mensal de cultura, sediada em Coimbra. Caso estranho, porque, aluno do curso profissional, Saramago era um adolescente e um jovem adulto (17, 18 e 19 anos). O facto é que o seu nome aparece entre os números 1 e 12 como editor e administrador e, no número 13, apenas como editor. Nunca surge como autor de qualquer artigo ou editorial. É uma revista em que colaboram autores como Abel Salazar, professor, investigador, médico, pintor e opositor do regime salazarista, e de outros nomes não menos relevantes, como António Sérgio, pedagogo, jornalista, historiador, político e homem de cultura. Miguel Real e Filomena Oliveira, na biografia As 7 vidas de José Saramago, consideram que Saramago terá sido convidado por alguém que estaria associado à criação da revista e com quem ele provavelmente se terá relacionado no âmbito das idas assíduas à biblioteca Palácio Galveias. Pilar del Río, em conversa com os autores, acrescenta que esse contacto deverá ter sido da responsabilidade de um professor da Escola Industrial Afonso Domingues. Dizem-nos Miguel Real e Filomena Oliveira: ter-se-á usado o nome de José Saramago, o que certamente o deixou orgulhoso mas também constrangido (por não assinar aí qualquer texto), já que a sua juventude impossibilitava uma acusação em tribunal, na linha do que se verificara quando os fundadores da revista Orpheu escolheram António Ferro, então com 16 anos, como editor.

A indiferença dos editores perante Claraboia teve efeitos na confiança de José Saramago, que se apagaria enquanto escritor em construção, para, ao invés, passar a promover, como editor, na Editorial Estúdios Cor, a partir de finais dos anos 50 e até ao dia 31 de dezembro de 1971, os livros de inúmeros autores. Obstinado e trabalhador, disciplinado, Saramago voltaria à escrita e, mais concretamente, à poesia, em 1966, bem como à crónica literária, em finais da década de 1960, e, em 1972-1973 e em 1975, à crónica política.

Em 1971, saía, na Arcádia, o livro de crónicas Deste mundo e do outro, que teve um excelente acolhimento por parte da crítica em geral e do leitores. Em cerca de três anos, após o convite de A Capital, que o desafiara a fazer crítica literária e a escrever uma crónica quinzenal, Saramago dedicou-se à forma breve cronística e fez dela um ofício e uma arte. Cultivou-a com esmero e originalidade, a ponto de este género jornalístico-literário lhe ter garantido um lugar confortável no panorama literário português do tempo. Que essa receção não foi meramente conjuntural e passageira, até porque Saramago era vítima de preconceitos (por ser autodidata), prova-o esta evidência: apesar de não poder competir com a monumentalidade de romances como Levantado do chão (1980), Memorial do convento (1982) ou O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), a crónica, no contexto da obra saramaguiana, não é considerada (pela crítica literária mais competente) um género menor ou subsidiário.

Em 1973, com igual sucesso, surgia A bagagem do viajante, com as novas crónicas publicadas em A Capital (1969) e no Jornal do Fundão (1971-1972). São mais 59 textos, a somar aos 61 de Deste mundo e do outro, escritos num estilo solto e ágil, eloquente e coloquial, lírico e realista, com reflexões que partem do particular para o universal, com preocupações humanistas e de sondagem do ser humano, naquilo que nele existe de tendência quer para a ultrapassagem do que a vida tem de trágico, quer, sobretudo, de propensão para o mal (a crueldade e as injustiças mais incompreensíveis e desnecessárias). O mote vem das vivências mais íntimas de José Saramago, da sua experiência de vida e do que ele vira e observava, da sua atenção à atualidade política, social e religiosa, das suas meditações e reflexões sobre quem é (e/ou pode ser), cultural e antropologicamente, o ser humano: a infância na Azinhaga, a avó e o avô, a natureza, o cosmos, a cidade, a pobreza, o mundo interior, a religião, as sociedades com os seus vícios e ridículos, a violência, a guerra, as desigualdades, a exclusão de pessoas e de grupos humanos, a indiferença perante o sofrimento alheio, a prática indiferente ou prazerosa do mal extremo etc.

José Saramago revela-se um exímio “registador do tempo” (para citarmos uma expressão dele, a abrir a crónica “Só para gente de paz”), um talentoso comentador não propriamente do facto quotidiano e de atualidade jornalística (que também existem, mas não como motivo absoluto ou exclusivo), mas, principalmente, de situações que o cronista apresenta como histórias breves, com um profundíssimo envolvimento pessoal, histórico, sociopolítico e proverbial. Líricas, muitas delas, melancólicas, atentas ao pormenor minimal e afetivo, e outras mais irónicas e satíricas, ou simultaneamente líricas e sarcásticas, sempre cativantes pelo diálogo que estabelecem com o leitor e com os apelos (não diretos, não moralistas) ao pensamento mais racional e ao sentimento mais humanista e fraterno.

Em muitas crónicas, José Saramago discorre frequentemente sobre o que é, para ele, esta forma narrativa breve, que não raramente assume todas as características do conto, como acontece na notável crónica “A cidade” (a primeira de Deste mundo e do outro): “Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade”. Crónica com muito de autobiográfico, o que, de resto, é típico do género, das crónicas saramaguianas e desta, em particular, que termina nestes termos: “Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade. E a cidade era ele próprio, Josephville, se lhe quisermos dar um nome”. O relato pode ter a configuração estilística e semântica de conto popular ou maravilhoso, como sucede na “História do rei que fazia desertos” (de A bagagem do viajante), que também começa com a fórmula “Era uma vez”, cuja função é a de remeter para um tempo-outro, exemplar, diferente do tempo em que se situa o cronista (e contista), a quem os leitores se entregam como se ele fosse um antigo narrador oral. Pela depuração, fluência encantatória e beleza das palavras, pelo inusitado realismo lírico dos episódios narrados e comentados, José Saramago bem pode ser equiparado ao narrador dos contos de fadas, esse mesmo que Walter Benjamin via como o primeiro e o mais verdadeiro narrador e conselheiro das crianças e da humanidade, em “Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. Aliás, em “O tempo das histórias”, o cronista lamenta não ser “já capaz de acreditar em certas maravilhosas histórias que li na infância”, histórias que “me ensinavam coisas que não tinha acontecido, e assim me davam, no mesmo gesto, verdades e irrealidades”.

Está por fazer um estudo pormenorizado, cronológico, de fontes e análise literária, das crónicas de José Saramago, que, para evocarmos um outro texto e salientarmos a plena mestria saramaguiana neste género, publicava, em 1972, na Colóquio/Letras, o conto “Calor”. Num estilo clássico e despojado, com frases bem medidas, as sequências narrativas mínimas encadeiam-se em direção ao desfecho imprevisto ou não imaginado. Este conto, com muito de efeito cinematográfico dos movimentos das poucas personagens e alguns apontamentos descritivos que situam a ação num ambiente rural e natural (“Metálica, dura, uma cigarra roía o silêncio. À distância, a atmosfera tremia”), encerra com a sugestão do encontro sexual entre “O rapaz [que] vinha do rio”, segundo o início, e a rapariga que, na outra margem, como ele, se despe, e recua “para a sombra dos salgueiros”, “Nua sobre o fundo verde das árvores”, aguardando-o. Conto de celebração da vida e da sexualidade realizada sem pecado, conto erótico, acima de tudo, sem qualquer contacto físico e nenhuma palavra trocada entre as duas personagens, que apenas comunicaram através do olhar e, depois, deduz-se, se uniram carnalmente.

O leitor não tem como não ser seduzido por uma tal escrita e só pode dar razão a Saramago, no texto “A crónica como aprendizagem: uma experiência pessoal”, para quem a crónica “não só tem o seu lugar na literatura como é, em muitos casos, uma das suas mais completas e acabadas expressões”.

Saramago: um escritor em formação (dos romances que o haveriam de celebrizar em Portugal e internacionalmente), quando escreve crónicas na imprensa, porém não menos já um escritor pleno, na posse total da arte breve e inefável da crónica. Textos como “Carta para Josefa, minha avô” e “O meu avô, também”, reunidos em Deste mundo e do outro, e “No pátio, um jardim de rosas”, incluído no volume A bagagem do viajante, transportam-nos para a realidade mais concreta e, ao mesmo tempo, fazem-nos ascender ao mais eterno da arte que procura a união e a conversão do humano num estádio moral e pragmático superior.

Carlos Nogueira

Para saber mais:

VENÂNCIO, Fernando. Crónicas jornalísticas do século XX: antologia. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004.

Sobre o autor:

Página da Fundação José Saramago: https://www.josesaramago.org/.

[1] A Editorial Minerva não o aceitou e a Empresa Nacional de Publicidade, que na altura não lhe respondeu, contactou-o na segunda metade dos anos 80, quando José Saramago era já um romancista muito reputado. Saramago foi à editora, pediu o datiloscrito e fez notar que o não queria publicar.

Publicação do verbete: jun. 2024.

Josué Guimarães

Josué Marques Guimarães nasceu em São Jerônimo/RS, cidade conhecida por suas minas de carvão, no dia 7 de janeiro de 1921. Antes de completar um ano, sua família mudou-se para a cidade de Rosário do Sul, próxima à fronteira com o Uruguai, onde seu pai iria trabalhar como telegrafista e sua mãe como auxiliar de telegrafista. Posteriormente seu pai irá se tornar pastor leigo na Igreja Episcopal Brasileira, igreja de orientação protestante.

Com o acontecimento da Revolução de 1930, seu pai terá de se exilar em Rivera, cidade do Uruguai que faz fronteira com a cidade brasileira de Quaraí. Sozinha, sua mãe chega a ser ameaçada de agressões. Quando volta para Rosário do Sul, seu pai ficará detido na prisão por um tempo. Com sua liberação, sua família se muda para Porto Alegre, onde Josué Guimarães terminará os estudos primários. Irá completar o curso secundário no Ginásio Cruzeiro do Sul, mesma escola onde estudou Erico Verissimo. Este escritor já estava se tornando conhecido em 1933 e havia um retrato seu na escola. O fato de estudar na mesma escola que Erico foi motivo de orgulho para o jovem Josué Guimarães.

Em 1934, irá fundar o Grêmio Literário Humberto de Campos, trabalhando na redação do jornal escolar e contribuindo com cinco ou seis artigos por edição. Irá escrever também algumas peças teatrais, que seriam encenadas nas festas de final de ano da escola. Antes de completar vinte anos de idade, se muda em 1939 para o Rio de Janeiro onde irá iniciar carreira de jornalista. Lá irá trabalhar como redator da Ilustração Brasileira e ilustrador na revista ilustrada O Malho. Em 1940, aos dezenove anos de idade, casa-se com Zilda Marques, com quem teria quatro filhos: Marília, Elaine, Jaime e Sônia. Por ser casado, foi recusado como voluntário na Força Expedicionária Brasileira (FEB), para lutar na Segunda Guerra Mundial.

Em 1942, funda em Porto Alegre uma revista de rádio, intitulada “Ondas sonoras”. Também na cidade, irá retomar seu trabalho como jornalista em 1944, no Diário de Notícias. Nesse jornal será também repórter, colunista, comentarista, editor, analista político, correspondente internacional, secretário de redação e diretor. Com o pseudônimo de Dom Xicote, manteve no Diário de Notícias uma coluna em que fazia agudos comentários políticos, que vinham acompanhados de uma caricatura feita pelo próprio Josué. Essa coluna seria posteriormente retomada no jornal A Hora. Em 1945, integra o grupo de teatro da Rádio Farroupilha. Em 1948, deixa o Diário de Notícias para se tornar repórter exclusivo da revista O Cruzeiro, viajando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai e Argentina. Em 1949, colabora na revista Quixote n. 4, com a crônica "Sangue e pó de arroz". Nesse período irá produzir, às próprias custas, um periódico de sátira política, intitulado D. Xicote.

Em 1951, foi eleito vereador de Porto Alegre pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ocupando a vice-presidência da Câmara, durante o governo Ernesto Dorneles. No exercício de seu cargo, foi chefe de gabinete do então deputado federal João Goulart, trabalhando na Secretaria do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul. Sua atuação como vereador não impediu que exercesse o jornalismo, sendo que a partir de 1952 passa a assinar a coluna “Ronda dos jornais”, no semanário carioca FLAN. No ano seguinte, como correspondente especial do jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, fez parte da primeira delegação de jornalistas brasileiros a visitar a União Soviética e a China. Esta última apenas alguns anos havia se tornado comunista. Essas experiências seriam registradas no livro As muralhas de Jericó, em que se compilam os artigos feitos nessas viagens de Josué Guimarães na década de 1950

Em 1954, passa a produzir para o jornal Folha da Tarde, lançando uma coluna que assinava com o pseudônimo D. Camilo. Ao longo desse mesmo ano, irá escrever a coluna “Um dia depois do outro”, que será publicado no jornal Última Hora. Pouco tempo depois passa a exercer as funções de subsecretário do jornal A Hora, onde irá transformar o jornalismo gaúcho, ao lado do então diagramador Xico Stockinger. Em 1956, irá trabalhar como redator na Agência MPM Propaganda, em que posteriormente trabalhariam também Barbosa Lessa e Luis Fernando Verissimo. No ano seguinte será chamado, por Assis Chateaubriand, para auxiliar na reformulação do jornal carioca Diário da Noite, trabalhando no conjunto de periódicos do grupo Diários Associados.

Em 1960, funda sua própria agência de propaganda, que fechará um ano depois para que Josué Guimarães possa assumir a direção da Agência Nacional, durante a presidência de João Goulart. Nessa importante instituição, que hoje se chama Empresa Brasileira de Notícias, permaneceu até 1964. Nesse período, em momentos de recolhimento, aproveita para escrever contos e crônicas. Ainda em 1960, Josué Guimarães será premiado no II Concurso de Contos do Estado do Paraná, na época um dos mais importantes prêmios literários no Brasil. Será premiado pelos contos “João do Rosário”, “Mãos sujas de terra” e “O princípio e o fim”, que posteriormente irão integrar o livro Os ladrões. Em 1962, participa de uma antologia de contos publicada pelo Instituto Estadual de Letras (IEL) – Nove do Sul.

Com o golpe militar de 1964, Josué Guimarães tornar-se indivíduo suspeito por seu vínculo de amizade com o presidente deposto, João Goulart, assim como por suas viagens à União Soviética e à China continental. Irá optar por não se tornar exilado da ditadura e passa a viver na clandestinidade. Abandona seu cargo no Tribunal de Contas no Rio Grande do Sul, com medo de que sua presença no local o fizesse vulnerável a uma detenção.

Perseguido, irá se afastar do jornalismo e se refugiar em Santos, no estado de São Paulo. É na clandestinidade que passa a se dedicar com mais afinco a sua produção literária, feita sob pseudônimo Jericó. Trabalha dezesseis publicações diferentes, assim como oferece consultoria para empresas privadas nas áreas comercial e publicitária. Disfarçado com a alcunha de Samuel Ortiz, chega a abrir uma livraria em Santos. Entre 1969 e 1971, terá de se defender de inquéritos movimentos pela ditadura militar, conseguindo provar sua inocência e extinguir os processos.

Sem a ameaça iminente de prisão, também nesse ano Josué Guimarães passa a colaborar com artigos de crítica política no jornal Pato Macho, de Porto Alegre. Mantém também, no porto-alegrense Zero Hora, as colunas “Seção de livros” e “A volta ao mundo”, essa última sob o pseudônimo de Phileas Fogg.

Apenas com 49 anos de idade é que o nome de Josué Guimarães passa gradualmente a ser associado à sua carreira de escritor de ficção. Em 1970, publica o livro de contos Os ladrões (Rio de Janeiro: Fórum Editora), no qual se incluíam seus três contos premiados. Em 1972, publica o primeiro volume de A ferro e fogo: tempo de solidão (Rio de Janeiro: Editora Sabiá; José Olympio), muito bem recebido pela crítica. No ano seguinte, publica Depois do último trem, também editado pela José Olympio, em que é possível notar a influência do realismo mágico latino-americano.

De 1974 a 1976, irá trabalhar como jornalista correspondente da empresa jornalística Caldas Júnior, que edita o Correio do Povo. É assim que Josué Guimarães irá viajar para Portugal e África, onde acompanha a Revolução dos Cravos e as lutas por independência das colônias portuguesas. Os artigos que produz nessa época registram seu testemunho desses acontecimentos históricos. Ainda vivendo em Lisboa, lançará em 1976 o jornal de humor gráfico Chaimite. Nesse ano o escritor se desvincula das suas funções Empresa Jornalística Caldas Júnior e retorna para o Brasil.

Enquanto isso, no Brasil haviam sido publicados em 1975 a coletânea de artigos nomeada Lisboa urgente, editada pela Editora Civilização Brasileira. Também em 1975 havia sido publicado o segundo volume da trilogia A ferro e fogo: tempo de guerra, pela Editora José Olympio. Também nesse ano, o escritor será agraciado com o 1º Prêmio Erico Verissimo de Romance, promovido pela Editora Globo. O prêmio será relativo a seu quarto romance, Tambores silenciosos, que será então lançado em 1977, pela mesma editora que outorgou a homenagem.

De volta ao Rio Grande do Sul, no final de 1976, implanta e dirige uma sucursal da Folha de S. Paulo na cidade de Porto Alegre, onde também colabora como comentarista político dos acontecimentos na região Sul. No contexto de reabertura política, começa a escrever na “Página Dois” da Folha de S. Paulo, colaborando também com artigos, reportagens e textos de ficção.

Em 1977, o escritor irá publicar seu quinto romance, intitulado É tarde para saber, editado pela L&PM (sediada em Porto Alegre). Em 1978, Josué Guimarães irá publicar o romance Dona Anja, e as novelas Pega pra kapput! (junto a Moacyr Scliar, Luis Fernando Verissimo e Edgar Vasques) e Enquanto a noite não chega, ambas editadas pela L&PM. Também em 1978 publicará uma longa reportagem feita com a presa política Flávia Schilling, brasileira encarcerada pela ditadura do Uruguai desde 1972, por haver lutado no Movimento de Libertação Nacional (grupo conhecido como Tupamaros). Em 1979, publicará pela Editora Globo seu livro de contos O cavalo cego.

Em 1980, Josué Guimarães publica pela editora L&PM um de seus mais célebres livros de ficção, Camilo Mortágua. No ano de 1981, Josué Guimarães se divorcia de Zilda Marques e se casa com Nídia Moojen Machado, união da qual nascem os filhos Rodrigo e Adriana. Nesse mesmo ano, seu romance Dona Anja será traduzido para o Espanhol e publicado no México como Doña Angela, pela Edivisión Compañía Editorial S. A. Em 1982, lançará o romance Um corpo estranho entre nós dois, que se será exibida como uma peça de teatro em três atos, assim como outro livro de contos, de nome O gato no escuro, ambos pela L&PM.

No dia 23 de março de 1986, Josué Guimarães vem a falecer, em Porto Alegre, com 65 anos, vítima de um câncer intestinal. Na ocasião será homenageado em uma sessão solene na Câmara Municipal de Porto Alegre, por iniciativa do vereador Isaac Ainhorn. Postumamente, haveria ainda duas publicações de inéditos, a novela Amor de perdição e o infantil A última bruxa, ambos lançados em 1986 pela L&PM.

Jonas Kunzler Moreira Dornelles

Para saber mais:

Sobre o autor:

A Universidade de Passo Fundo (UPF) mantém o Acervo Literário Josué Guimarães (ALJOG), onde podem ser encontradas diversas informações sobre o autor: https://www.upf.br/aljog/.

Referências bibliográficas da obra do autor:

As muralhas de Jericó (relato de viagem). Porto Alegre: L&PM, 2001.

Publicação do verbete: mar. 2025.

Júlia Lopes de Almeida

Júlia Valentim da Silveira Lopes nasceu em 24 de setembro de 1862, na Rua do Lavradio, n. 53, no Rio de Janeiro/RJ, onde sua família possuía o Colégio de Humanidade. Viveu a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro (mais de quarenta anos), estabelecendo residência em Santa Teresa depois de casada.

Morou ainda em Campinas, (1869-1876; 1878-1886), em São Paulo (1889-1895) e em Paris (entre 1825-1931), com breves passagens por Nova Friburgo (1868-1869), Montevidéu (1976-1978) e Lisboa (1886-1888). Incentivada pelo pai, estreou como cronista para o Gazeta de Campinas, em 1881, aos 19 anos, com uma crônica sobre a apresentação Gemma Cuniberti no teatro da cidade.

Em um ambiente tradicionalmente masculino, no qual a presença das mulheres era extremamente contestada, Júlia construiu uma carreira sólida, longínqua (publicou durante 53 anos) e multifacetada, atuando como cronista, contista, romancista, ensaísta, teatróloga e conferencista, dentro e fora do Brasil. Foi a única mulher entre os idealizadores da Academia Brasileira de Letras em 1897, tendo sido retirada da lista de indicação de patronos pelos colegas que acreditavam necessário seguir a tradição francesa de não permitir a presença de mulheres entre os “imortais”. Coube ao marido, o poeta e jornalista Francisco Filinto de Almeida, ocupar o seu lugar na instituição. No entanto, tornou-se, décadas mais tarde, a patrona da cadeira n. 26 na Academia Carioca de Letras, fundada em 1926.

Colaborou assiduamente com revistas e periódicos, entre eles: Gazeta de Campinas (1881), Correio de Campinas (década de 1880), Diário de Campinas (década de 1880), O País (década de 1890-1910), Almanaque Literário de São Paulo (1884), A Semana (1885-1887 e 1894), A Família (1888-1889), Tribuna Liberal (1888-1889), A Estação (1888-1891), Gazeta de Notícias (1888-1894), Revista dos Novos (1895-1896), A Bruxa (1897), Almanaque - Gazeta de Notícias (1897-1898), A Mensageira (1898-1900), Ilustrada Brasil-Portugal (1899-1914), O Mundo Literário (década de 1900), O Estado de S. Paulo (década de 1900), Jornal do Comércio (década de 1900-1910), Kosmos (década de 1900-1910), Revista Feminina (1915-1917), Revista do Brasil (1917) e Nosso Jornal (1919-1920). Foi a única mulher entre os escritores brasileiros e portugueses responsáveis pela seção literária da revista A Ilustração Brasileira, fundada em 1901.

Em 1886, reuniu crônicas que já havia publicado em jornais de Campinas, nos anos anteriores, e publicou o manual intitulado Livro das noivas, pela Tipografia da Companhia Nacional, de Lisboa. Inaugurou assim mais uma de suas diversas facetas, a da conselheira, autodenominando-se D. Júlia e dirigindo-se às jovens que estavam se preparando para o casamento, com o intuito de aconselhá-las sobre os primeiros anos de convívio íntimo com o marido, sobre a importância da leitura e da educação para as mulheres, hábitos de higiene, cultivo de flores e educação dos filhos (Faedrich, 2022). Em 1906, publicou seu segundo manual, Livro das donas e donzelas, pela Editora Francisco Alves, e nele ampliou as temáticas do Livro anterior, incluindo reflexões sobre a atuação pública das mulheres, o vestuário, o convento, as festividades religiosas, o envelhecimento e sobre algumas notícias que estavam circulando e impactando as leitoras da época.

Como cronista assinou, durante três décadas, a coluna “Dois dedos de prosa” (localizada à esquerda da primeira página) d’O País, espaço em que discutia sobre assuntos políticos, urbanos, sociais e culturais, tradicionalmente reservados aos homens naquela época. Infelizmente, grande parte dessas crônicas foi perdida em um incêndio na sede do jornal, em 1930, e o que foi preservado corresponde apenas ao período entre 1907 a 1912. Anna Faedrich, no livro Júlia do Rio: crônicas da Belle Époque carioca (no qual reuniu 46 textos da coluna, publicados entre 25 de agosto de 1908 e 13 de agosto de 1912), chama a atenção para a atuação de Júlia Lopes como “uma intérprete da modernidade e uma cronista por excelência do Rio de Janeiro” (Faedrich, 2024). Seja como crítica de arte ou como observadora arguta das condições de policiamento, trânsito, higiene e saneamento, iluminação pública, arborização e arquitetura urbana, muitas vezes comparando a cidade com outras capitais europeias, Júlia Lopes de Almeida registrou com afinco as mudanças materiais e simbólicas que a virada do século trouxe ao país.

Neste mesmo jornal, entre 1907 e 1909, publicou, nas colunas “Reflexões de uma viúva”, “Reflexões de uma esposa” e “Reflexões de um marido”, os textos da sua coletânea Eles e elas, lançada como livro em 1910, pela Editora Francisco Alves. Os textos possuíam uma nota de rodapé que indicava terem sido retirados do livro e têm como temática os conflitos familiares da burguesia, narrados a partir da perspectiva das esposas ou dos maridos. Por meio da ironia afiada de Júlia, os enredos evidenciam a complexidade da comunicação entre as duas partes, um sintoma da transição entre o conservadorismo patriarcal do século XIX e as possibilidades emancipatórias que o século XX descortinava para as mulheres. Em 2015, Nadilza Martins de Barros Moreira reeditou a coletânea no volume Eles e elas: crônicas da Belle Époque carioca de Júlia Lopes de Almeida, após mais de 90 anos desde a segunda edição de 1922.

Seguindo o costume da época, adotado tanto pelos escritores masculinos quanto pelas autoras que conseguiram, arduamente, circular nos meios literários e jornalísticos dominados pelos primeiros, Júlia publicou os seus romances primeiro em folhetins nos jornais e só posteriormente os lançou em livros. Na Tribuna Liberal, entre dezembro de 1888 e janeiro de 1889, estreou com Memórias de Marta, publicado em livro pela Casa Durski, editora de Sorocaba/SP, em 1899. Na Gazeta de Campinas, publicou os romances A família Medeiros, de 16 de outubro a 17 de dezembro de 1891, (livro lançado pela Companhia Editora Fluminense, do Rio de Janeiro, em 1982) e A viúva Simões, em 1895 (livro lançado pela editora António Maria Pereira, de Lisboa, em 1897).

No Jornal do Comércio, publicou quatro romances: A casa verde, escrito em colaboração com o marido, sob o pseudônimo Julinto, de 18 de dezembro de 1898 a 16 de março de 1899 (livro lançado somente em 1932, pela Companhia Editora Nacional, de São Paulo); A intrusa, em 1905; Cruel amor, em 1908; e A Silveirinha: crônicas de um verão, em 1913 (os último três foram publicados como livros pela Francisco Alves, em 1908, 1911 e 1914, respectivamente). O romance epistolar Correio da roça saiu em O País, entre 7 de setembro de 1909 e 17 de outubro de 1910, e, em livro, em 1913, pela mesma editora.

Somente três, dos seus onze romances, foram lançados diretamente em livro. A falência foi publicado em 1901, pela oficina de obras d’A Tribuna (Rio de Janeiro), e imediatamente esgotou os exemplares das primeiras tiragens, sendo reeditado ainda no mesmo ano pela Francisco Alves. Pássaro tonto (1934) foi publicado postumamente pela Companhia Editora Nacional, de São Paulo. Já o manuscrito de O funil do diabo, encontrado no acervo pessoal da escritora, sob os cuidados do neto, Claudio Lopes de Almeida, foi reeditado e publicado em 2015, por Zahidé Muzart, fundadora da Editora Mulheres, de Florianópolis, e responsável por dar início ao trabalho arquivístico de republicação de obras que até então estavam esquecidas nos depósitos das bibliotecas públicas pelo país.

Júlia Lopes publicou ainda duas coletâneas de contos, Traços e iluminuras, em (1887), e Ânsia eterna (1903); uma coletânea de novelas, A isca (1922, composta por “A isca”, “O homem que olhava para dentro”, “O laço azul” e “O dedo do velho”); e quatro coletâneas escolares, Contos infantis (1886), em colaboração com a irmã e também escritora Adelina Lopes Vieira; Histórias da nossa terra (1907) e A árvore (1916), em colaboração com o filho Afonso; e Era uma vez... (1917). Para o teatro escreveu dez peças, das quais quatro foram publicadas ainda em vida: A herança (1909) e a coletânea Teatro (1917, reunião de três peças). As demais foram reunidas e publicadas apenas em 2020, por Micheli Asmar Fanini. Somam-se ao conjunto de sua obra o livro de viagem Jornadas no meu país (1920), o livro de jardinagem Jardim florido (1922), além de diversas conferências e ensaios, proferidos e publicados entre 1911 e 1925.

Júlia Lopes de Almeida faleceu em 30 de maio de 1934, por complicações da malária, oito dias após retornar de uma viagem à Beira, Moçambique, em que fora acompanhar a filha mais nova e as netas de volta ao Brasil. Foi homenageada postumamente pelas imprensas brasileira, francesa e portuguesa, bem como pela Academia Carioca de Letras e Academia Brasileira de Letras. O periódico lisbonense O Século publicou uma foto da autora, anunciando o seu falecimento, “D. Júlia Lopes de Almeida - Faleceu a ilustre romancista brasileira” (Salomoni, 2005), seguida de um texto laudatório.

Angélica da Cruz Gonçalves Carlos

Para saber mais:

Publicação do verbete: jun. 2025.

Julieta de Melo Monteiro

Poetisa e jornalista brasileira, Julieta Nativa de Melo nasceu a 21 de outubro de 1855, na cidade do Rio Grande (Rio Grande do Sul/Brasil). Pertencia a uma família fortemente vinculada às letras, envolvendo o avô Manoel dos Passos Figueroa, escritor e jornalista; a mãe, Revocata dos Passos Figueroa Melo, professora e poetisa; o tio Manoel dos Passos Figueroa, engenheiro e escritor; outro tio, Deodato dos Passos Figueroa, professor e escritor; e a tia Amália Figueroa, poetisa. Além disso, havia o irmão, Otaviano Augusto de Melo, poeta que manteve um jornal literário e Revocata Heloísa de Melo, escritora e periodista, ao lado da qual empreendeu incansavelmente a batalha através da palavra escrita. Para completar, ela se casou com o jornalista e poeta Francisco Pinto Monteiro, incorporando o sobrenome do marido, vindo a assumir o nome pelo qual ficaria mais conhecida – Julieta de Melo Monteiro.

Desde cedo, Julieta Monteiro passou a atuar como colaboradora junto à imprensa periódica, escrevendo para os mais variados gêneros jornalísticos, mormente junto das publicações literárias, mas também em jornais informativos, comemorativos, ilustrados e até caricatos. Ao final dos anos setenta, entre 1878 e 1879, ela se lançou no caminho que não mais abandonaria, fundando a Violeta, um semanário literário cuja redação e colaboradoras eram essencialmente do sexo feminino, bem como tinha por público-alvo basicamente as mulheres. Apesar das pequenas dimensões, o periódico obteve certa projeção, notadamente no que tange ao intercâmbio promovido, o qual atingiu a maior parte das regiões brasileiras e chegou mesmo ao exterior. Em seguida, no ano de 1883, Julieta esteve ao lado da irmã Revocata na execução de uma das mais importantes publicações literárias e femininas, tanto no contexto regional, quanto no nacional, através da edição do Corimbo, folha que marcou época em termos de escrita feminina, na difusão da leitura entre as mulheres e na busca por transformações no papel social feminino, vindo a circular até 1944. Auxiliando a irmã no gerenciamento do jornal ou atuando diretamente na redação, Julieta Monteiro permaneceu no Corimbo até a sua morte, em 27 de janeiro de 1928.

Ainda que as forças da escritora estivessem centradas na execução desta folha, ela não deixou de colaborar recorrentemente com outros jornais na conjuntura regional, nacional e até internacional. Além de atuar incessantemente junto à imprensa, Julieta de Melo Monteiro publicou vários livros, como Prelúdios (1881), Oscilantes (1891), Coração de mãe (1893), Alma e coração (1897), Berilos (1911) e Terra sáfara (1928 – edição póstuma). Como típica representante da intelectualidade de sua época, Julieta Monteiro teve uma ação amplamente diversificada, pois, além de poetisa e jornalista, foi contista, cronista e dramaturga. Também no campo profissional, durante boa parte de sua vida, permaneceu ao lado da irmã Revocata na função de professora. Em termos políticos, foi aliada das forças partidárias liberais que enfrentaram o autoritário modelo castilhista-borgista, predominante no Rio Grande do Sul, ao longo da República Velha. Julieta de Melo Monteiro teve uma longa carreira, com aproximadamente meio século de ampla dedicação à escritura, contribuindo decisivamente para a difusão da escrita e da leitura feminina. Ela conquistou reconhecimento e lançou mão desse para difundir suas ideias, notadamente vinculadas a um novo papel social para a mulher. Ainda que tivesse uma visão moderada, a autora defendeu mudanças, principalmente a partir da educação das mulheres, caminho único, segundo ela, para a emancipação feminina.

Francisco das Neves Alves

Para saber mais:

ALVES, Francisco das Neves. Escrita feminina no Sul do Brasil: Julieta de Melo Monteiro – autora, poetisa, editora e militante. Lisboa: Cátedra Infante Dom Henrique; Rio Grande: Biblioteca Rio-Grandense, 2018. Disponível em: https://issuu.com/bibliotecariograndense/docs/cole__o_rio-grandense_vol_15.

ALVES, Francisco das Neves; LOUSADA, Isabel Maria da Cruz; GEPIAK, Luciana Coutinho. Escrita feminina dos dois lados do Atlântico: Julieta de Melo Monteiro, Sílvia da Vinha e Revocata Heloísa de Melo. Lisboa: Cátedra Infante Dom Henrique; Rio Grande: Biblioteca Rio-Grandense, 2020. Disponível em: https://issuu.com/bibliotecariograndense/docs/cole__o_rio-grandense_38.

BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro. v. 5. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1899.

FLORES, Hilda Agnes Hübner. Dicionário de mulheres. Porto Alegre: Nova Dimensão, 1999.

MARTINS, Ari. Escritores do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1978.

NEVES, Décio Vignoli das. Vultos do Rio Grande. v. 2. Rio Grande: [s.n.], 1987.

OLIVEIRA, Américo Lopes de; VIANA, Mário Gonçalves. Dicionário mundial de mulheres notáveis. Porto: Lello & Irmão, 1967.

SCHMIDT, Rita Terezinha. Julieta de Melo Monteiro. In: MUZART, Zahidé Lupinacci (Org.). Escritoras brasileiras do século XIX. Florianópolis: Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000. p. 306-319.

SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital. Dicionário de mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

VILLAS-BÔAS, Pedro Leite. Notas de bibliografia sul-rio-grandense: autores. Porto Alegre: A Nação; Instituto Estadual do Livro, 1974.

______. Dicionário bibliográfico gaúcho. Porto Alegre: EST; Edigal, 1991.